日本の食卓に欠かせない食材であるきのこ。健康食材としても消費者から人気を集める一方で、近年は生産者の高齢化や燃料高騰による生産コスト増などの課題にも直面しています。日本のきのこ産業を守り、国内外にその魅力を伝えていくにはどんなことができるのか?農林水産省の上野様にお越しいただき、お話いただきました。

農林水産省 林野庁 経営課 特用林産対策室 課長補佐

上野 文紀 様

特用林産物とは?

上野:特用林産物とは、原野と呼ばれる山の中で産出された木材以外の林産物の総称です。対象品目は合計32品目あり、マツタケなどの野生きのこ、シイタケ栽培に使用するきのこの原木、キャンプなどで利用する薪や木炭、 竹材で作られる工芸品や竹炭、タケノコ、わらび・タラの芽などの山菜も含まれます。 また、シカやイノシシなどの野生鳥獣の肉、川の水から得られるミネラルウォーターも、特用林産物の中の一種として整理しています。

特用林産物は、林業の産出量の半分くらいを占めています。昔は、山村地域で地元の方が育てたり、収穫したりして、人々の生活に欠かせない材料や食材として重宝されていました。その後、時代が進むとともに、様々な技術が開発され、天然で採れるものを人工でも育てられるようになってきています。

きのこ産業の現状

上野:きのこの生産額の9割以上は 人工的に栽培して作られたきのこです。 産出額としては2080億円と、いも類とほぼ同じ規模感になっています。

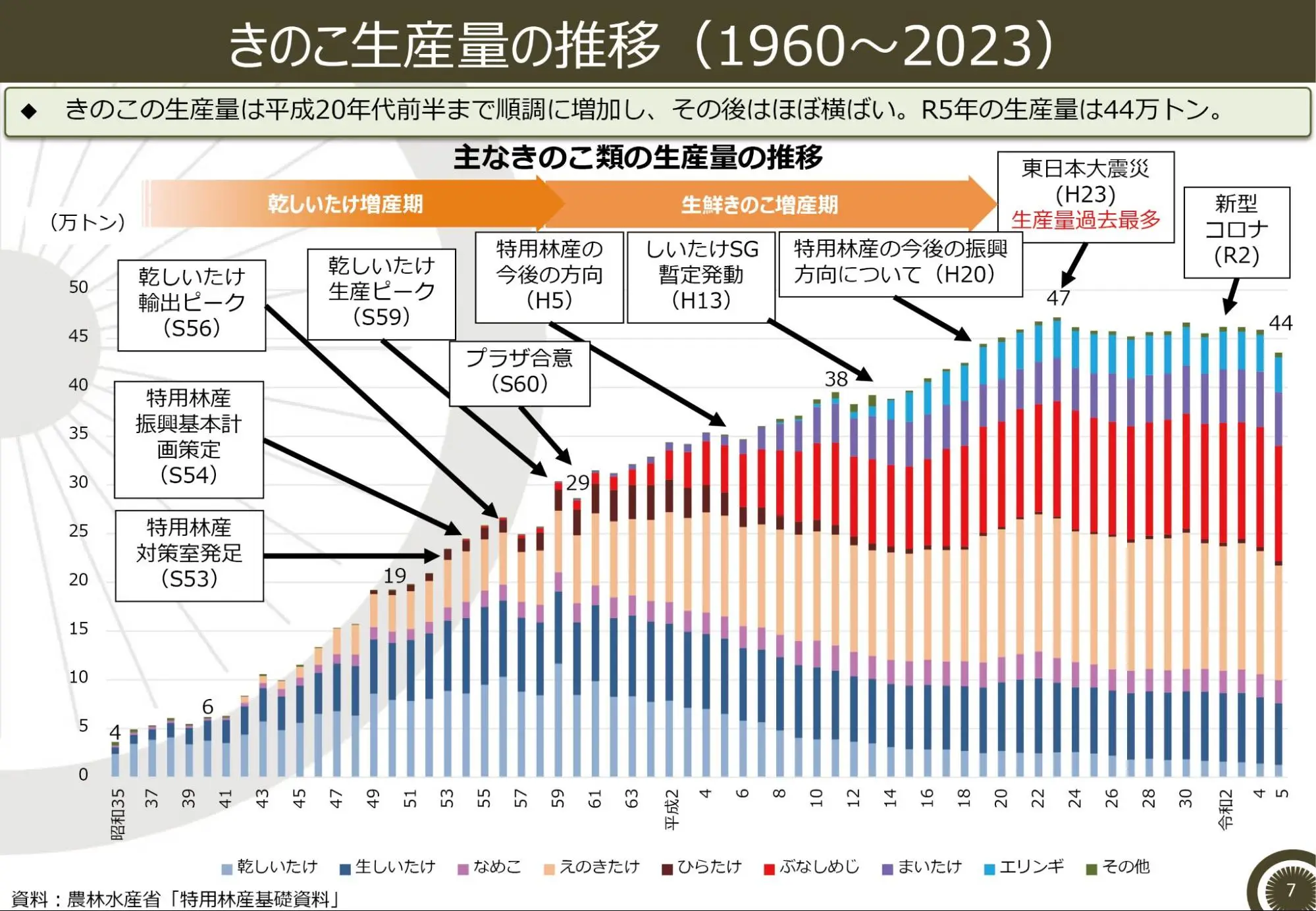

きのこの生産量の推移を見てみると、もともとは右肩上がりで消費生産量が上がってきていました。しかし、平成23年の東日本大震災後、 ピークだった生産量が横ばいになったり、若干下がってきています。令和2年には新型コロナによる飲食店の自粛要請なども影響し、食材を利用する機会が減ったことも影響していると考えられます。

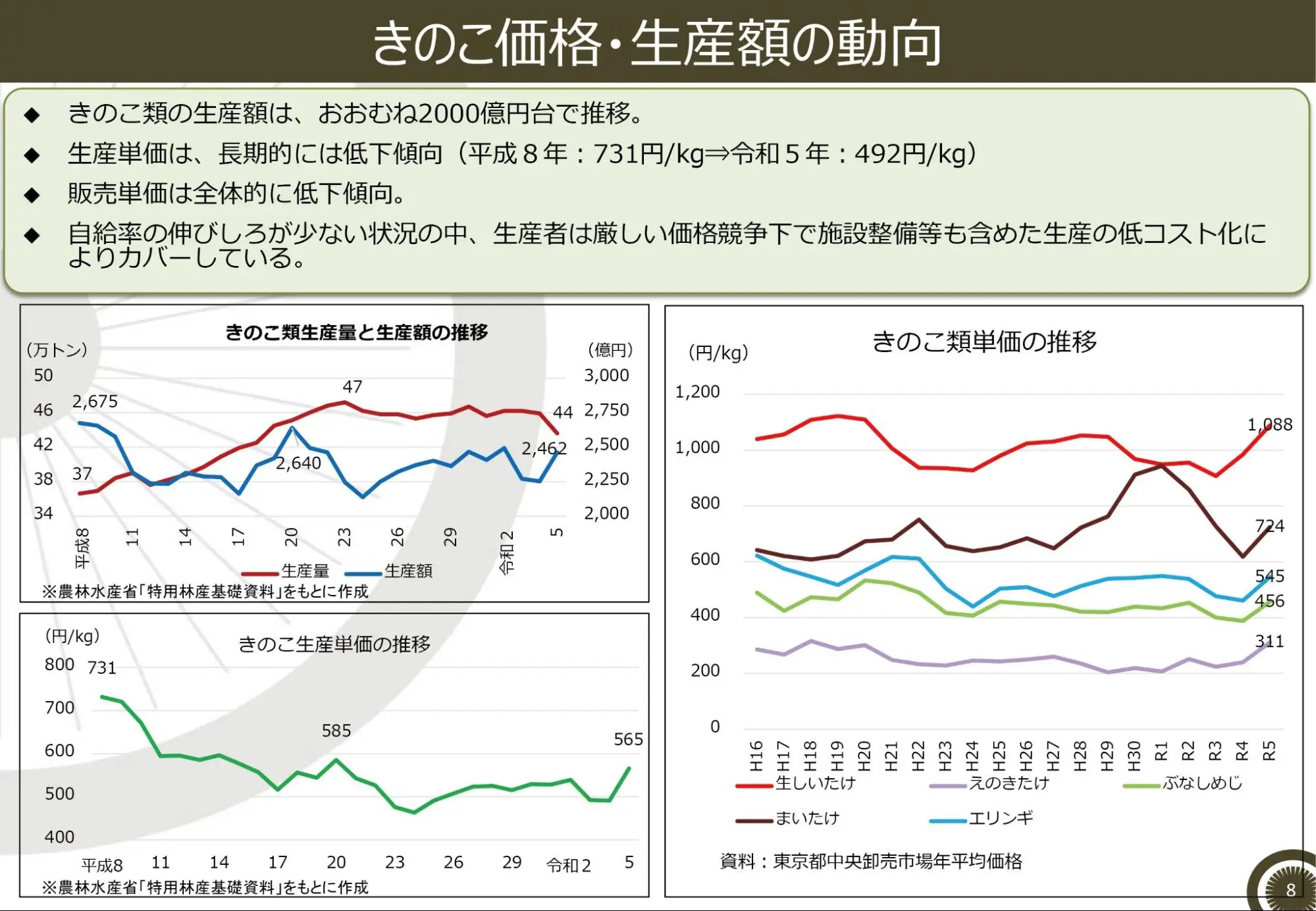

上野:また、 令和4年から5年にかけては燃料高騰の影響で、生産量は落ち、生産額が上がっています。きのこはビニールハウスの中で栽培するため、継続的に電気を使って空調を管理したり、 冬場は暖房を焚いて温度を一定に保つ必要があるなど、今回の影響はきのこ業界においても大変厳しいものでした。物価高騰の影響により、きのこの商品単価も上がっており、店舗での販売価格も少しずつ値上がりしています。 生産者、消費者ともに大変苦しい時期を迎えているのが現状です。

どんなきのこが人気?

上野:きのこの品目別生産量は、えのきたけ、ぶなしめじのウェイトが一番大きく、次いで生しいたけとなっています。生産額についてもこの3つは高い位置にあります。

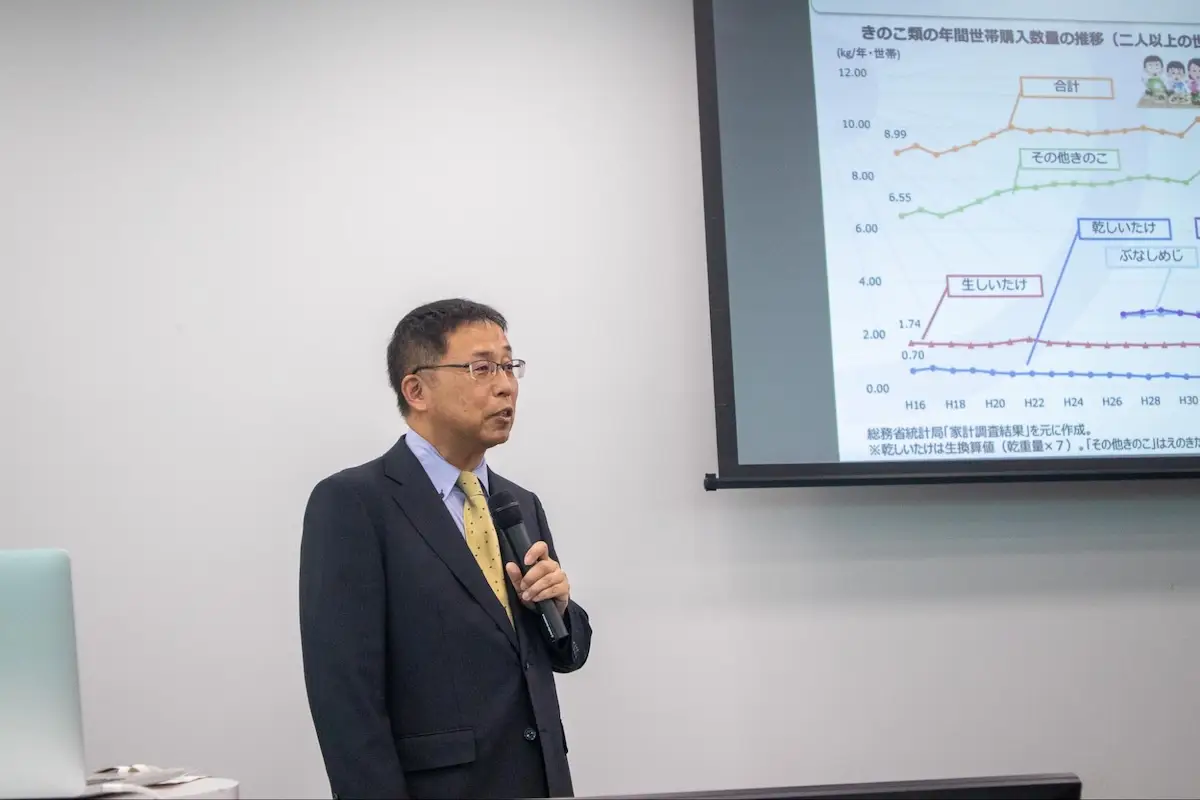

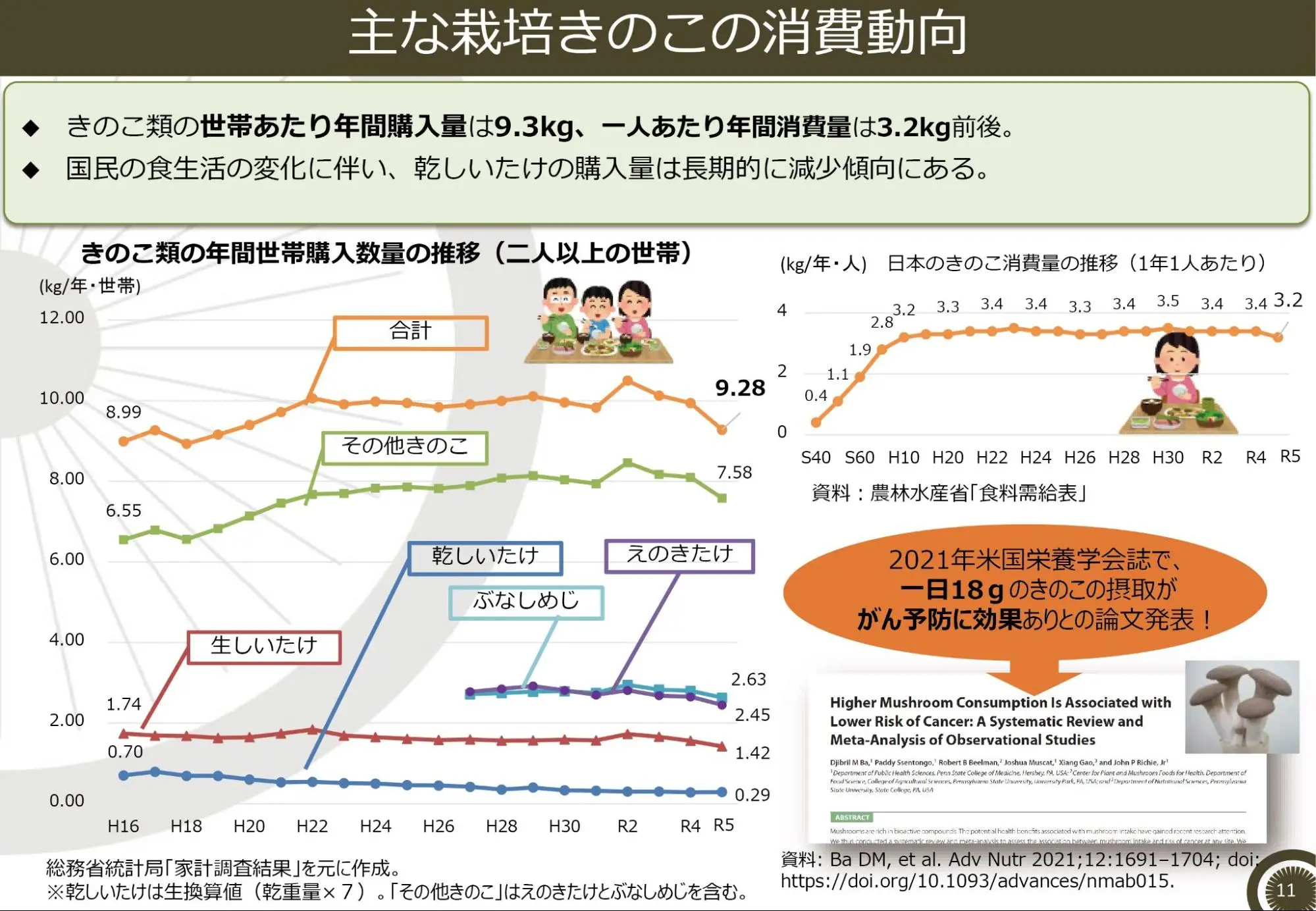

きのこ類の年間世帯購入数量の推移(二人以上の世帯)を見てみると、平均で大体8〜9キロぐらいです。中でも、生産量の多いえのきたけ、ぶなしめじについては、特に高い位置にあり、えのきたけは色々な料理に使用できるので、 不動の地位を築いています。一方、 生しいたけと乾しいたけは、そのまま味わうよりも、出汁取りなどに使ってアレンジする方が多いと感じます。

右側の表は、日本のきのこ消費量の一人当たりの推移ですが、 平成10年頃は健康ブームの文脈で、きのこが注目され、消費と生産者の拡大につながりました。2021年には、米国栄養士学会誌で「一日18グラムのきのこの摂取ががん予防に効果がある」との論文も発表されています。

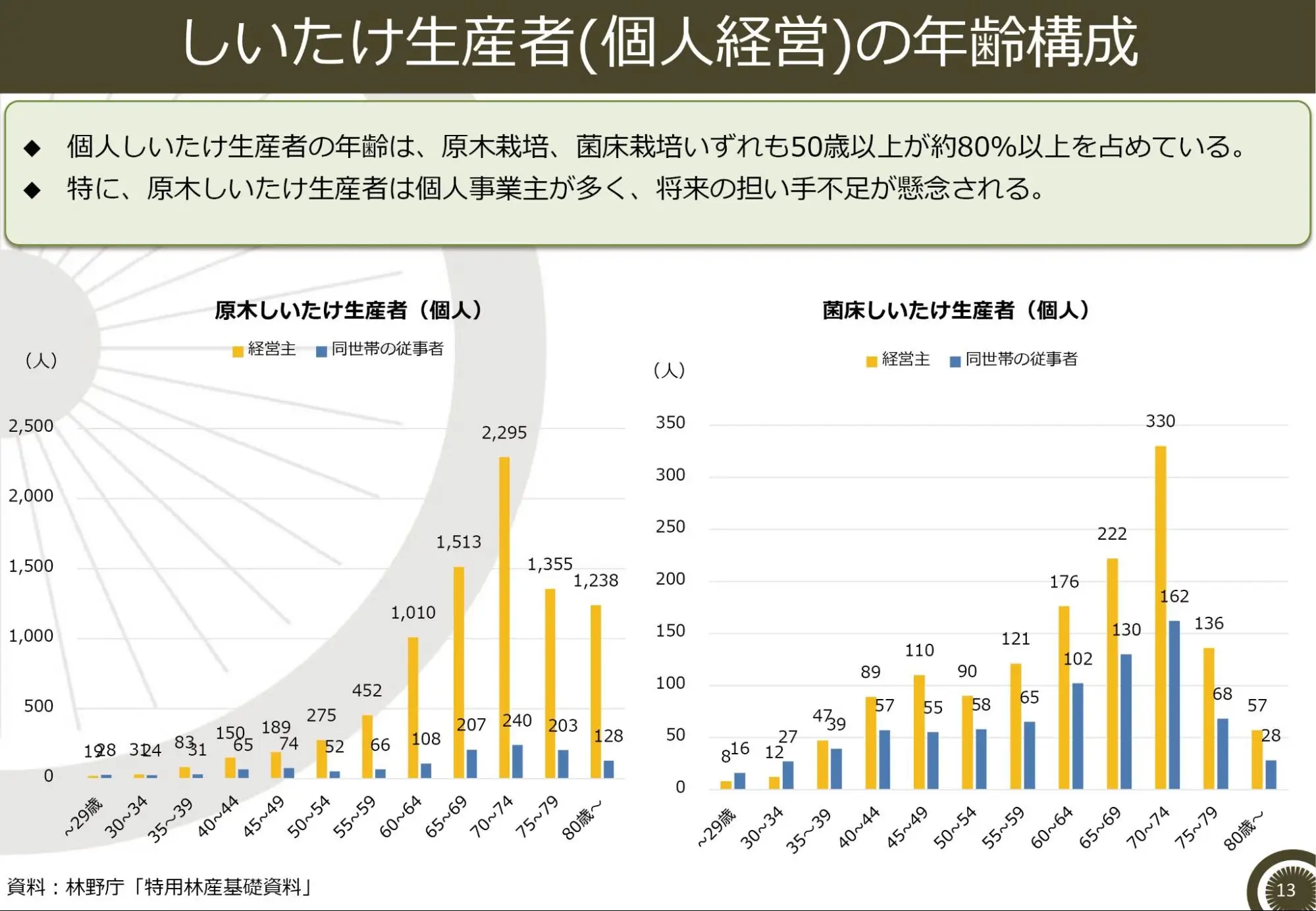

生産者の高齢化

上野:きのこの生産者は日本全体で2万1千戸いらっしゃいますが、そのうち1万1千戸を占める原木しいたけの生産者は、過去10年で2分の1ほどに減っています。この背景には、生産者の高齢化という現状があります。平成から令和の時代にかけて、70代、80代の生産者の皆さんが高齢を理由に引退してしまい、その後も年々減少しているのが現状ですが、若い方でも、きのこの生産に興味を持ち、頑張っている生産者の方々がたくさんいらっしゃいます。

今後も生産者の人数は減少していくことが予想されますので、林野庁としても生産力の向上や後継者を育成させるためのサポートをしっかりと行い、きのこ生産の維持に繋げていきたいと思っています。また、きのこをたくさん食べて、生産者の皆さんを支えていくことも大切なことだと思います。「美味しいきのこ」をたくさん作ってもらえるような環境づくりに、私達、消費者側も協力していきたいと思います。

きのこの輸出拡大に向けて

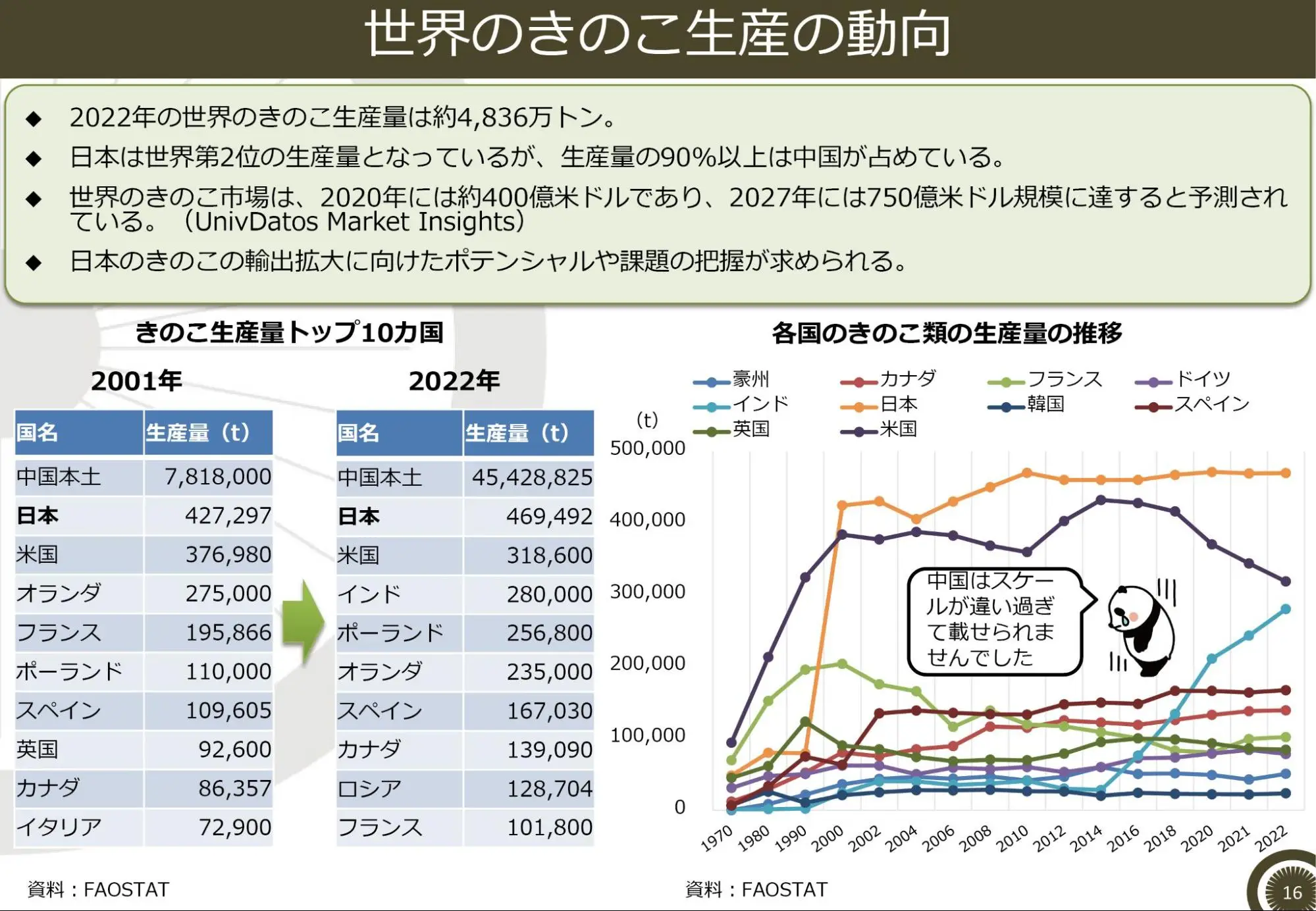

上野:日本政府では、農林水産物、特に食品の輸出目標額を2030年までに5兆円とすることを目指しています。 このうち、林産物の輸出目標額を1660億円で設定しており、 この中には木材のほか、生鮮のきのこ、乾しいたけなどの特有の林産物も含まれています。 価値の高い品目を海外に輸出し、日本の良いものをたくさん味わっていただこうと取り組んでいます。

日本は、世界第2位のきのこの生産量を誇っていますが、実際には世界の生産量の90%以上は1位の中国が占めています。とはいえ、最近ではインバウンドで海外の方が日本に来て、日本食に入っていたきのこを自国に戻っても食べたいと思われる方も多くいらっしゃるようです。 今後も海外への輸出、海外での商品の需要は大きく見込まれてくるのではないかと感じています。

上野:「きのこの消費拡大・食育に向けた取組」や「乾しいたけの輸出に向けた取組」の事例については、令和5年度 森林・林業白書(令和6年6月4日公表)でも紹介していますのでぜひご覧ください。https://www.rinya.maff.go.jp/j/kikaku/hakusyo/r5hakusyo/index.html

講演実施後のアンケートでは、普段なかなか知る機会のない特用林産物の知識や課題について、多くの学びの声が寄せられました。

業務上でも時期的によく取り扱う食材だったので生産状況などについて、詳しいことが知れてとても勉強になりました。

きのこの生産者が高齢化で減少傾向にあること。きのこをよく食べるので、食べることで応援したい気持ちになりました。

エブリーはこれからも、「明るい変化の積み重なる暮らしを、誰にでも。」のパーパス実現に向けて、日々の数ある場面と、そこに伴う気持ちを想像し、人が毎日を歩む、その道のりのパートナーとして尽力してまいります。

▼エブリーの目指す世界

https://corp.every.tv/mission