私たちの生活に欠かせない「食」。その食を支える「農」。日本の農業は今、多くの課題に直面しています。農業従事者の高齢化や後継者不足、低下し続ける食料自給率、そして私たちの消費行動そのものまで、考えるべきテーマは多岐にわたります。

これらの課題に対して、私たちはどのような意識を持っているのでしょうか。そして、未来の食卓を守るために何ができるのでしょうか。

今回は、農林水産省 大臣官房政策課 食料自給率専門官の宮下 雅一様をお招きし、「食と農に対する消費者意識」というテーマでご講演いただきました。最新の調査データに基づき、日本の食と農の現状と課題、そして私たち消費者の意識や行動について深く掘り下げてお話しいただきました。本記事ではその内容をダイジェストでお届けします。

農林水産省 大臣官房政策課 食料安全保障室

食料自給率専門官

宮下 雅一様

日本の農業の現状課題

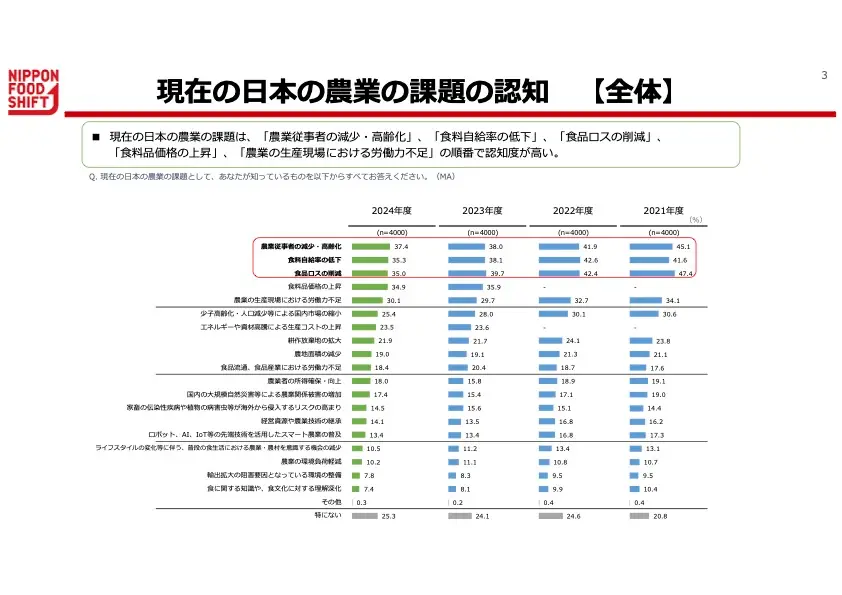

宮下:農林水産省では、「食生活・ライフスタイル調査」を通じて、消費者の皆様が日本の農業や食生活における課題についてどのように認識されているかを把握しています。2024年度の調査では、「農業従事者の減少・高齢化」を課題として認識している方が37.4%、「食料自給率の低下」が35.3%、「食品ロスの削減」が35.0%、「食料品価格の上昇」が34.9%、「農業の生産現場における労働力不足」が30.1%と続いています。これらは過去数年の調査でも常に上位に挙がっており、多くの方が日本の農業の構造的な課題や食料自給率の低下、食品ロスに対する意識が高いことがうかがえます。

農業従事者の現状

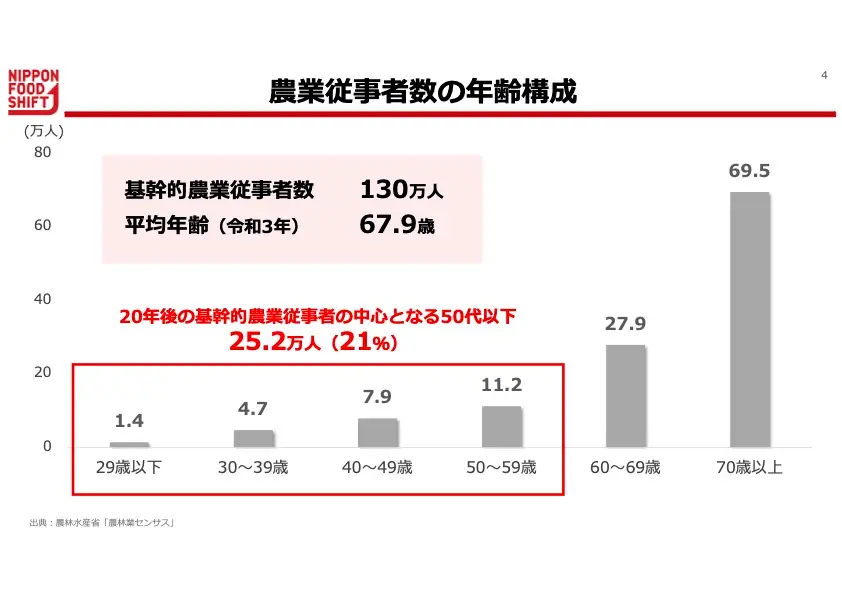

宮下:日本の基幹的農業従事者数(主に自営農業に従事する方)は、令和3年時点で約130万人、平均年齢は67.9歳となっています。年齢構成を見ると、70歳以上が約半数を占める69.5万人、60代が27.9万人いる一方で、将来の農業の中核を担うであろう50代以下はわず25.2万人(全体の21%)に留まっています。このままの状況で推移すると、20年後には農業の担い手が大幅に減少してしまう可能性があり、労働力不足はさらに深刻化すると考えられます。また、日本の総人口自体が減少傾向にあることも農業従事者の確保にとっての課題となっています。

特定技能制度について

宮下:日本の総人口が減少していく中、農業に限らず様々な産業分野で労働力不足が生じています。その労働力不足を補うための方策の一つとして、外国人材の活用が求められています。外国人に就労が認められる在留資格は限定されており、その一つとして、特に人手不足が深刻な産業分野において、一定の専門性・技能を持つ外国人を受け入れているのが特定技能制度です。

特定技能1号の在留外国人数は年々増加しており、令和7年5月末時点で全体で約32万人となっています。分野別に見ると、「飲食料品製造業」が最も多く約8.1万人、次いで「介護」が約5.3万人、「工業製品製造業」が約4.9万人、「建設」が約4.3万人、「農業」も約3.4万人と、多くの分野で外国人の方々が活躍されています。令和6年度からの5年間に農業分野において不足が見込まれる人数は7.8万人とされており、農業従事者の確保はまだまだ難しい状況にあると言わざるを得ません。

食料自給率について

宮下:次に、食料自給率についてお話しいたします。食料自給率は、国内の食料供給に対する国内生産の割合を示す指標です。算出方法には「カロリーベース」と「生産額ベース」の2種類があります。

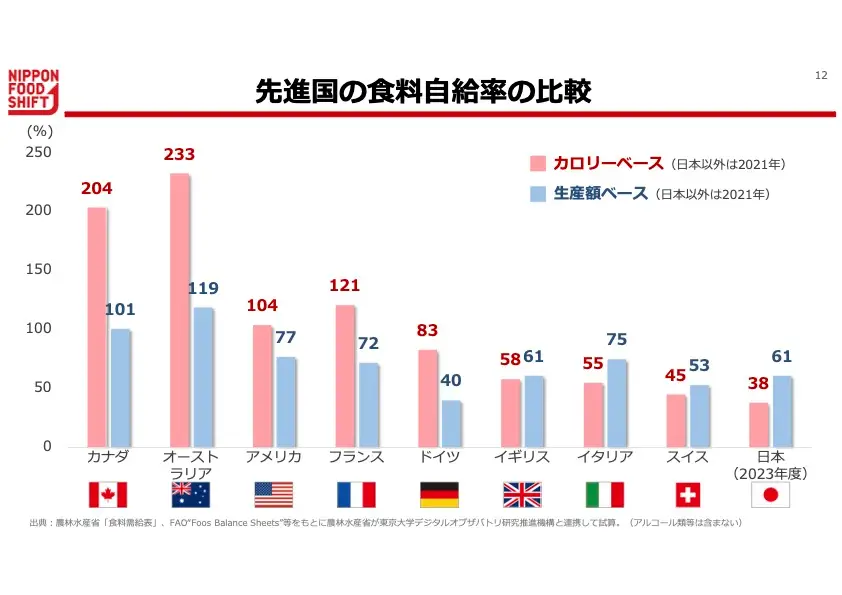

カロリーベース食料自給率: 国民に供給される熱量(カロリー)に対して、国内生産でどれだけ賄えているかを示す指標です。令和5年度(2023年度)は38%でした。これは、私たちが摂取するカロリーの約6割を輸入に頼っていることを意味します。

生産額ベース食料自給率: 国内の食料消費額に対して、国内生産額がどれだけ占めているかを示す指標です。令和5年度は61%でした。

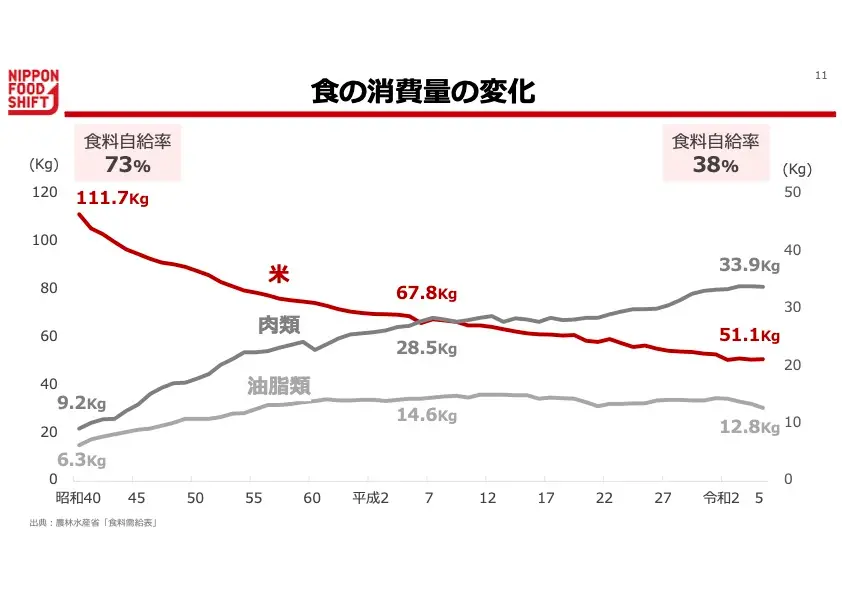

日本の食料自給率(カロリーベース)は、昭和40年(1965年)には73%ありましたが、その後、食生活の変化などにより長期的に低下傾向が続いています。特に、米の消費量が大幅に減少(昭和40年の111.7kg/年から令和5年の51.1kg/年へ)する一方で、肉類(9.2kg/年から33.9kg/年へ)や油脂類(6.3kg/年から12.8kg/年へ)の消費量が増加したことが大きな要因です。これら消費が増えた品目の多くは、国内生産だけでは需要を満たせず、輸入に頼る割合が高いため、カロリーベース自給率の低下につながっています。

他の先進国と比較しても、日本のカロリーベース自給率38%は低い水準にあります。食料自給率が低いということは、国際情勢の変化や自然災害など、不測の事態によって食料の輸入が滞るリスクが高いことを意味します。食料を安定的に確保するため(食料安全保障)の観点からも、国内で生産できるものはできる限り国内で生産し、食料自給率の向上を図ることが重要です。そのためには、私たち消費者が国産の農林水産物を積極的に選んでいくことも大切になります。

国産食品の選択について

宮下:では、消費者の皆様はどのような理由で国産の食品を選んでいるのでしょうか。価格が高くても国産食品を選ぶ理由として最も多いのは、「輸入食品より品質や味がよいから」(52.7%)、次いで「旬の食材で今しか購入できないから」(35.8%)となっています。品質や味、旬といった価値を重視する傾向が見られます。

一方、国産食品を選ばない(輸入食品を選ぶ)理由としては、「国産食品は価格が高いから」(37.6%)と「気にしたことがない、興味がない」(39.6%)がそれぞれ約4割と高くなっています。

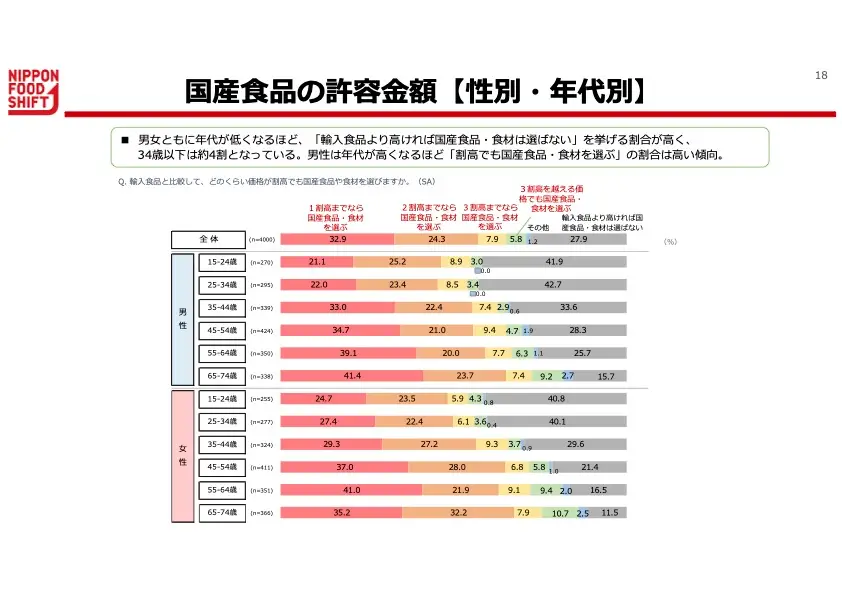

価格についてさらに詳しく見ると、輸入食品と比較して国産食品をどの程度割高まで許容できるかという質問に対しては、「1割高までなら選ぶ」という回答が32.9%で最も多いものの、「輸入食品より高ければ選ばない」という回答も27.9%ありました。男女ともに若い世代ほど「高ければ選ばない」と回答する割合が高く、34歳以下では約4割にのぼります。価格が国産品選択の大きな要因となっていることがわかります。

まとめ

宮下:食料自給率は単なる数字ではなく、私たちの食、そして社会の土台そのものです。農業従事者の高齢化や減少、労働力不足といった生産現場の課題に加え、私たちの食生活の変化や価格に対する意識など、様々な要因が絡み合っています。

食料を将来にわたって安定的に得られるようにするためには、国内生産の維持・向上と、それを支える消費者の選択が重要になります。単に「価格」だけで選ぶのではなく、生産から流通、小売を経て消費者の手に届くまでにどのようなコストが掛かり、そしてその食品の価格がどのように形成されているのかも含めて理解して選択をしていく。それが未来の食を安定的に確保していくことにつながるのだという視点を持って、日々の消費行動を見つめ直すことが求められています。

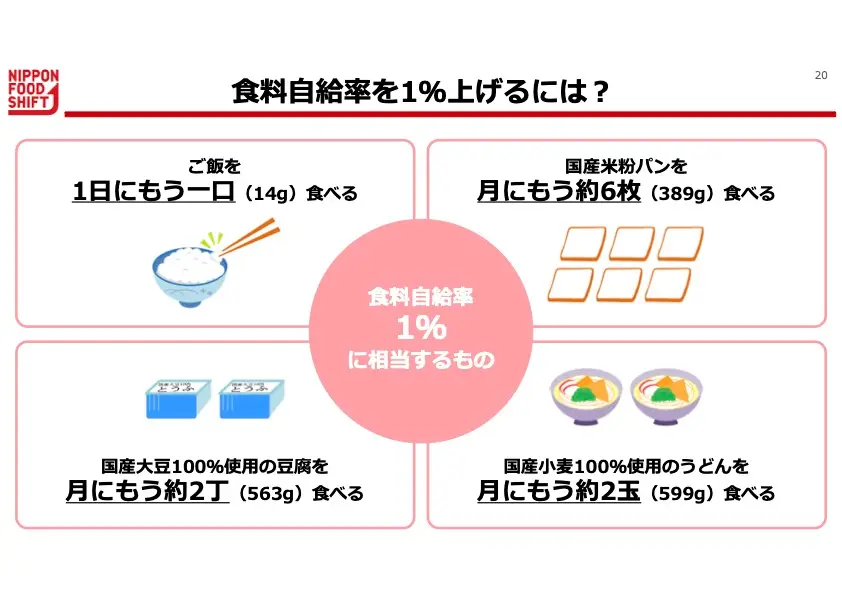

最後に食料自給率のご参考ですが、国民の全員が毎日のごはんをもう一口多く食べる、月に国産米粉パンを約6枚多く食べる、月に国産大豆の豆腐を約2丁多く食べる、月に国産小麦のうどんを約2玉多く食べる。といった行動でも食料自給率を1%向上させることができます。

こうした一人ひとりの小さな選択の積み重ねが国内における農業生産の維持・向上、そして未来の食卓の安定にもつながっていきます。私たち一人ひとりができることを考え、行動していくことが大切なのです。

また、農林水産省は食と農とのつながりの深化に着目した国民運動「食から日本を考える。ニッポンフードシフト」を展開しています。食と環境を支える農林水産業・農山漁村への国民の理解醸成を図るための情報発信等に官民協働で取り組んでいます。エブリーはニッポンフードシフトの推進パートナーとして活動しています。

ニッポンフードシフト公式HP: https://nippon-food-shift.maff.go.jp/

講演実施後のアンケートでは、多くの学びの声が寄せられました。

・国内の食料自給率を高くするためにも、価格以外のことも考慮した消費行動が求められていると感じた。 ・農業の基幹従事者の高齢化など、具体の数値で実感することができた。 |

エブリーはこれからも、「明るい変化の積み重なる暮らしを、誰にでも。」のパーパス実現に向けて、日々の数ある場面と、そこに伴う気持ちを想像し、人が毎日を歩む、その道のりのパートナーとして尽力してまいります。

▼エブリーの目指す世界

https://corp.every.tv/mission